『The Japan Times』2017年8月6日に掲載された記事です。

南スーダンPKOに派遣された自衛隊の日報、黒塗り部分の解明を試みる弁護団たち

稲田大臣の退任に追い込んだ日報問題、

違法活動を記した部分が黒塗りされていると疑う弁護団

稲田朋美前防衛大臣は7月28日、辞任を表明した。南スーダンのPKOに派遣されていた日本の自衛隊員は昨年、危険な状況に直面してとされ、その内容を詳しく記録した日報の隠蔽をめぐり、数か月にわたる批判にさらされた稲田元大臣がついに辞職にいたった。それにしても、問題の日報の中身は、自分の大臣の座を脅かしてまで隠しつづけなければならないほどの価値があったのだろうか。その答えは、現在北海道で係争中の訴訟で、何かしら明らかになるかもしれない。

今年5月27日の終了まで5年間にわたり、自衛隊は南スーダンで国連平和維持活動(PKO)に貢献してきた。政府は、南スーダンの治安状況の悪化が撤退の理由ではないと否定し、残りの40人の日本への帰国をもって活動に対する批判の幕引きを図るつもりだ。

しかし、この問題をこのまま終わらせないと決意した女性がいる。平和子という匿名の50代の女性が、国を相手取り、札幌地方裁判所に提訴したのだ。北海道千歳市在住の女性の息子は千歳基地の陸上自衛隊第7師団の自衛隊員で、その第7師団からは、昨年5月から12月まで南スーダンに兵站部隊として隊員が派遣されていた。

2016年4月、平さんは札幌市大通公園で開催された安保法制反対集会に参加し、そこで発言した姿がマスコミに報道された。その直後、息子から、「母親が活動家として目立つようなことは控えたほうがいいと上司に言われた。上司は、母親の活動が自分の職務の妨げになることを心配しているようだ」と告げられた。

息子に迷惑をかけたくないとの思いから、平さんは、自分の決心を説明するために便箋5枚にわたって書きつづり、息子にそれを絶縁状として手渡した。

訴訟のポイント

平さんの代理人は、南スーダンへの自衛隊派遣が、戦力不保持および戦争放棄という「平和条項」である憲法9条に違反すると主張する。平さんはまた、平和に暮らす権利を侵害されたとして、20万円の損害賠償を請求している。

「この裁判が、南スーダンのPKOから自衛隊を撤退させたのだと確信します」 平さんは6月1日の第2回弁論の意見陳述のなかでそう述べた。「1つの目的は達成できました。他方、何ら事実を明らかにしない国の姿勢には、本当に怒りがこみ上げてきます。撤退したね、めでたしめでたし、では済まないのです」

原告弁護団は、2015年9月に成立した新安保法制にともない改訂された、いわゆるPKO法(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)の改正が憲法9条に違反すると主張する。

2015年の新安保法では海外の紛争における武力行使を認めており、平さんと代理人はそれが、「国際紛争の解決のための武力行使を禁じる」憲法9条に矛盾すると訴えている。原告側はさらに、自衛隊の派遣が憲法で保証された「平和生存権」を侵害するともいう。

裁判で国側は、原告の請求の却下を求め、日報の黒塗り部分の開示を拒否している。被告代理人はまた、南スーダンの状況は原告側が勧告するほど深刻ではなく、危険な状況というのは原告側の主観的な評価にすぎないと否定している。

日報の黒塗り部分

6月1日の弁論では、2016年6月から9月の自衛隊の日報が主な争点となった。昨年フリージャーナリストが開示請求をしたこの日報は、稲田元大臣の辞任に大きな影響を与えるスキャンダルを巻き起こした。

防衛省は最初、日報は破棄されたと発表したが、そのすぐ後に、電子データが保管されていたことを明らかにした。さらに稲田元大臣は、防衛省が日報を保管していた事実の非公表を了承したとされる。

日報には、昨年7月の南スーダンの首都ジュバの治安状況の悪化が記されており、「戦闘」という言葉を使って、南スーダンの状況を伝えている。一方、政府は、戦闘ではなく、「武力衝突」という言葉を用いている。

原告弁護団は、2016年6月2日から9月10日までの7000ページにおよぶ日報を検証した。弁護団が提出した準備書面は、300ページにもおよぶ。この時期の日報が総合的に分析されたのはこれが初めてだという。

「黒塗りされていない部分だけでも丁寧に読めば、この3か月間に南スーダンで頻繁に戦闘が起きていたのがわかります」と、日報の解読を担当した橋本祐樹弁護士は言う。橋本弁護士によると、日報の黒塗り部分は全体の20~30パーセントほどだが、弁護士側が訴訟を有利に進めるために知る必要がある部分と考えれば、80パーセントが黒塗りになっていると推定する。

黒塗りの理由について防衛省は、「現在係争中であり、回答は差し控えさせていただきます」とコメントしている。

原告弁護団は、南スーダンでの自衛隊の違法活動、特にPKO法五原則の1と2の違反を隠すために、防衛省が黒塗りしているとみている。

「自衛隊が、他国の軍隊と一緒に治安業務のようなことをやっているのではないか。防衛省がこの時期の日報を黒塗りで故意に隠そうとするのは、そのような理由だと思われます」と弁護団長の佐藤博文弁護士は言う。

緊急事態の証明

国際連合南スーダン派遣団(UNMISS)に日本がすでに参加していた2013年12月15日に、ジュバで、サルバ・キール大統領とリエック・マシャール前副大統領との暴動が勃発した。衝突は急速に地方へと波及した。

「つまり、日本政府の解釈においても、2016年7月の紛争が起きる3年前の2013年から、南スーダンへの自衛隊派遣は違法だったのです」と佐藤弁護士は言う。

弁護団はこの日報を活用し、南スーダンは不安定な状況がつづいている、つまり、内戦状態であり、紛争当事者間の停戦は維持されていないことを証明しようとしている。停戦状態であることは、PKO法五原則のひとつである。

「我々は、自衛隊員がPKO活動中に命を奪われる可能性に直面している現実を明らかにしていきたいと考えています」と佐藤弁護士は言う。

6月の日報には、キール大統領がマシャール前副大統領との合意の署名を拒んだことにより、「和平合意の完全な履行にはさらに時間を要するものと思料」と書かれている。7月には、戦闘が増加。キール大統領がマシャール氏を副大統領から罷免して別の人物を任命したが、国連はそれを認めず、合意の実現がさらに遅れる、とある。

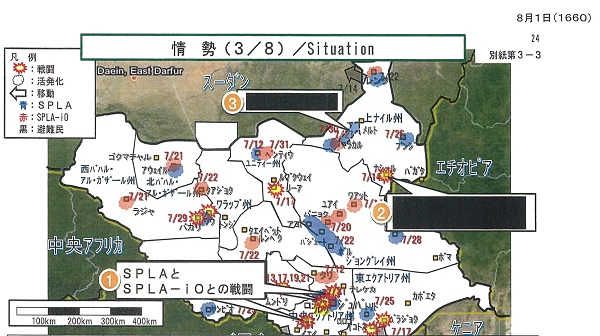

「ジュバの戦闘後に衝突の数が増加したため、自衛隊は、黄色い丸を赤のギザギザで囲んだ「戦闘マーク」を作りだしました。7月15日の日報から、これらのマークが地図上に示されています」と橋本弁護士は言う。

日報によると、5月と6月にも、UNハウス(ジュバ地域の国連本部)および、自衛隊が駐留していた空港近くのトンピン基地の周辺で射撃事案が発生している。

7月7日、20時頃から約15分間で30発以上の発砲音を南西方向から確認。翌日、20時30分から23時27分までに、宿営地南西および北方向で曳光弾が計50発。7月9日、朝4時から5時の間に1㎞から1.5㎞の距離で5回にわたり射撃音。日報にそう記載されている。

ニュースサイト『スーダン・トリビューン』は、7月10日、ジュバ市内でキール大統領率いるスーダン人民解放軍(SPLA)とマシャール前副大統領の同軍反政府派(SPLA-IO)との激しい戦闘が勃発し、ジュバの国連施設および空港周辺を中心に戦闘が起きている、と伝えている。

7月10日の日報にはこうある。UNトンピン地区南西150m付近でSPLA車両が何者かによって襲撃を受けた模様。じ後、砲迫含む銃撃戦に発展。11時06分頃、日本隊宿営地南側トルコビル周辺でSPLAとSPLA-IOとの銃撃戦が発生、両勢力のトンピン地区及びUNハウス近傍における戦闘は継続、16時15分、ジュバ市内各所で衝突が発生し緊張状態。

日報には、9月7日までトンピン基地周辺で射撃や砲撃が断続的に起きていたとの報告が続く。

合法性の問題

原告弁護団はまた、この活動がPKO法五原則の2、当該地域の属する国を含む紛争当事者がPKOおよび日本の参加に同意していること、に違反しているのではないかと疑う。

キール大統領はUN及び近隣諸国のこれ以上の派兵を拒否した模様、との記載の後、7月19日の日報には、「UNMISSの増強は、南スーダン政府との間に新たな緊張関係を生起させつつあるものと思料」と記している。

7月20日にジュバで、外国からの派兵に反対する集会がSPLA主催で開かれた。日報には、「ジュバ市内においては反UN感情が一部において高まっている事からハラスメント及びデモへの遭遇には注意」と書かれている。

反UNMISS運動は国内に拡大し、業務を阻害する行為など、国連職員がハラスメントに直面している、と記されている。

東京外語大学で平和構築・紛争予防(Peace and Conflict Studies)を教える伊勢崎賢治氏は、PKO法五原則は現在の平和維持活動において何の意味もなさない、という。

ルワンダ、ソマリア、バルカン地域などでの1990年代の苦い反省から、平和維持活動は民間の人命の保護が優先課題になった。紛争当事者間の合意のあるなしにかかわらず、文民を保護するために、国連平和維持軍は武力を行使する場合もありうると認められた。

「PKOへの自衛隊派遣は、南スーダンだけでなくどの国にも、できません。なぜなら、日本には軍事法廷がないからです」と、東チモール、シオラレオネ、アフガニスタンで武装解除、動員解除、社会復帰を指揮してきた伊勢崎氏は言う。

1999年、(当時のアナン)国連事務総長の名で発せられた官報には、「平和維持軍が武力行使する場合は、国際人道法を遵守」と書かれている。法に違反したPKO隊員は、派遣元の自国の国内法で裁きを受けることになる。

「国連PKO活動の内容が変化しても、日本では戦争犯罪を裁く国内法の枠組み作りが議論されませんでした。その理由は、軍事法廷の設定は、自衛隊を戦力と認めることを意味し、憲法に違反するからです。これまでのPKO活動で自衛隊は、最も安全な場所で最も安全な仕事に従事してきました。でも、南スーダンには安全な場所がどこにもなかった。現実に紛争が起きる現場に、自衛隊は送られていたということをあらわにしたのが、昨年7月のジュバの事件です」と伊勢崎氏は言う。

人道支援活動

南スーダンでの自衛隊の主な活動は、本来は道路やインフラの整備等だったが、7月10日に戦闘が激化した時点で、国内避難民の保護に変化したようだ。

国際NGOのCenter for Civilians in Conflictの報告書によると、UNMISSはジュバのUNハウスに併設した文民保護区として知られる場所に国内避難民を受け入れた。7月10日のジュバ市内の暴動で、国連トンピン基地には、5000人の国内避難民が庇護を求めて駆けつけたという。

7月8日から10日の日報には、隊は、人道支援実施のための環境作りの活動及び各種整備を実施、UNMISSの警戒レベルの態勢に基づき、所要の対応を実施する、 とある。

7月11日と12日には、活動内容が移行したようだが、その部分は黒塗りにされていて詳細はわからない。

日報には、本日(12日)のSPLAの侵入の企図については細部不明であるが、同様の事象が今後も発生する可能性があり注意が必要、とも記載されている。侵入した兵士が1人か複数なのかは明記されていない。

その後の日報には、周辺の治安状況、衛生環境の悪化又はSPLAによるハラスメントには注意が必要、とある。

さらに、日報は、女性のレイプが増加していることも明かしている。7月19日、クジュール山周辺では、POCサイト(人民保護区)から食糧の買い出しに出たIDP(国内避難民)がSPLA兵士による暴行を白昼から日常的に受けている模様、ジュバ市内におけるSPLAによる暴力は常態化している模様、と記載されている。7月20日には、7/17~18にかけて、UNハウスのPOCサイトから外出した女性27名がSPLAと思われる兵士により暴行を受けた模様、とある。日報では、自衛隊員に、略奪、暴行等の犯罪も常態化していることから市内での活動には注意が必要、と警告している。

「昨年のジュバの戦闘では、危険な場面はいっぱいあっただろうし、自衛隊員は本当に苦しかったと思います。よからぬ者が避難民とともに侵入し、戦闘になっていた可能性もあったでしょう」と伊勢崎氏は言う。

防衛省的なイベント

札幌の訴訟や日報の中身についてはコメントを差し控える防衛省だが、防衛省北海道防衛局は3月、「南スーダンにおける国際平和協力活動」をテーマにセミナーを開催した。これは、国際平和活動への取り組み、自衛隊の南スーダンでの活動について、理解を深めてもらう目的で実施された。

ジュバから最近戻ったばかりの、千歳基地の陸上自衛隊第7師団第11普通科連隊長が、気温50度前後の暑さのなかでの日本部隊の現地での任務、たとえば、道路整備や英国軍用プレハブ建設といった活動について報告した。

隊長は、部隊には13人の女性隊員がおり、彼女たちがいかに南スーダンの女性たちの社会進出を促す励みになったかについても語った。防衛局はまた、自衛隊の女性隊員が浴衣を着て、他国のPKO隊員に日本の茶道でもてなしている写真も紹介した。

札幌の訴訟での日報から、自衛隊が地元の避難民の安全確保にかかわっていたらしいことが明らかになったが、そうした問題、さらに、ジュバの国連関連施設周辺でのレイプや他の暴力についての問題については、セミナーでは語られなかった。

それだけでなく、日報から明らかになった一触即発の状況において、自衛隊が民間人を過失により殺傷した場合、どのようなことになるのかについても、何も述べていない。軍事法廷の枠組みがない現状では、自衛隊員がPKO活動中に何らかの戦争犯罪を犯した場合、国内法に従って、一般の裁判所で裁かれることになる。

「海外での軍事活動には、戦争犯罪が必ずともないます」と伊勢崎氏は言う。「日報は、その行為が正当だったかを判断するとても重要な証拠です。軍事組織が日報を破棄するなどということはありえません」

伊勢崎氏は、日報隠蔽の騒ぎの理由は、「戦闘がばれるのを政府が怖れた」からだという。

平さんの弁護団は、日報の黒塗り部分の開示を政府に求めている。次の口頭弁論は、10月17日に予定だ。